ポケモンカードは現代アート? コレクション市場から見る価値の変化

2025.10.21

はじめに

ポケモンカードは近年、「遊ぶためのカード」から「コレクションとしての資産」へと進化しました。

一部の希少カードは、数十万円から百万円を超える価格で取引されることも珍しくありません。

そしてこの市場の動きを見ていると、どこか現代美術のアート市場と似た構造を感じることがあります。

たとえば、バンクシーやKYNE、村上隆などの作品が「誰が作ったか」「どんな背景があるか」で評価されるように、

ポケモンカードも「どのデザイン」「どんなストーリー」があるかによって相場が形成されます。

つまり、ポケモンカードは単なるトレーディングカードではなく、

“現代のアート作品”としての側面を持ち始めているのです。

本コラムでは、現代美術市場とポケモンカード市場の共通点や違いを整理しながら、

「コレクション」と「投資」が交差する新しい市場の姿を考えていきます。

1.現代美術市場の特徴と変化

現代美術の市場は、ここ10年ほどで大きく姿を変えました。

かつては一部の富裕層や専門コレクターの世界だったアート市場が、

いまでは一般層にも広がり、「ブランドとしてのアート」が注目されるようになっています。

特にバンクシー、KAWS、KYNE、村上隆、奈良美智といった作家は、

作品そのものの美術的価値だけでなく、作家名=ブランド力によって取引価格が決まる傾向が強くなりました。

この「誰が描いたか」が最も重視される構造は、かつてのファッションブランドや音楽シーンとも共通しています。

また、2020~2021年のパンデミック期には、リトグラフやシルクスクリーン作品を中心に

世界的なアートバブルが起こりました。

SNSやオンラインオークションの普及により、アートが“デジタル上で投資対象”として扱われた結果、

落札価格が短期間で数倍に跳ね上がるケースもありました。

しかし、2023年以降はその熱狂も落ち着き、

現在は「真に評価される作品と作家のみが残る時期」に入っています。

つまり、バブル的な投機から、文化的・美的価値に基づく選別の段階へと移行しているのです。

この構図――「急騰・バブル → 調整 → 定着・ブランド化」――は、

のちに扱うポケモンカード市場にもよく似た流れとして現れています。

2.ポケモンカード市場の現在地 ― 投資と文化のあいだで

ポケモンカード市場は、いまもなお投資的な動きが強い市場のひとつです。

人気カードの価格はSNSや動画配信の影響を受けやすく、短期間で数倍に高騰・下落するケースもあります。

それでも近年、そうした一過性のブームの中から、“文化的価値”を意識する動きが少しずつ見え始めています。

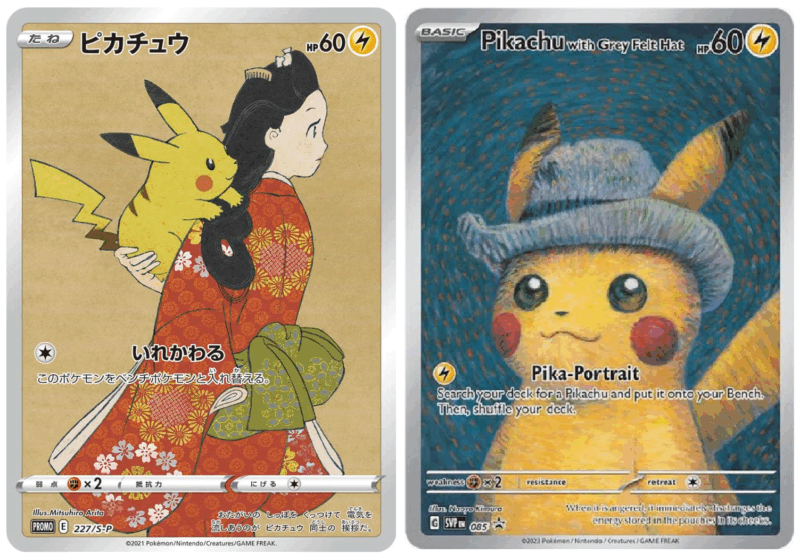

とくに「見返り美人ピカチュウ」や「ゴッホピカチュウ」などのカードは象徴的です。

これらは単なるコレクターズアイテムではなく、

日本美術や西洋絵画の要素を取り入れた“アートカード”として評価され、

ファン層を超えて美術愛好家や投資家にも注目されています。

さらにPSA鑑定の普及により、カードの保存状態が数値で評価される時代になりました。

この仕組みは、美術品の鑑定書や保存状態の概念に近く、

「カードを作品として守る」という意識を高めています。

同じカードでもPSA10と未鑑定では数倍の差が生まれることがあり、

そこに“美的な完璧さ”を追求するコレクター心理が働いています。

とはいえ、市場全体を見るとまだ短期的な価格変動に敏感な層が中心です。

それでも一部では、カードを「アートピース」として長期保有する動きも増え、

単なる投資対象から文化的コレクションへとシフトする兆しが出てきています。

3.共通点で読み解く ― アートとポケモンカードをつなぐ3つの要素

現代美術とポケモンカードの市場を見比べると、

価格を左右する要素には驚くほど多くの共通点があります。

その中心にあるのが「希少性・ストーリー・作家性」の3つです。

🔷希少性

限定的な発行や配布、保存状態の良さといった「数の少なさ」は、

アートでもカードでも価格を引き上げる最もわかりやすい要因です。

たとえば、展覧会限定で販売されたリトグラフ作品が高値で取引されるように、

配布地域やキャンペーン期間が限られたポケモンカードも、

「もう手に入らない」こと自体が強力な価値となります。

🔷ストーリー性

作品にまつわる背景や時代性が、コレクターの心を動かします。

「ゴッホピカチュウ」はその最たる例で、

アムステルダムのゴッホ美術館とのコラボという文脈が、

カードを“ただのキャラクターグッズ”ではなくアートとの橋渡しにしました。

これはバンクシーが社会的メッセージを含む作品を通じて支持を得た構図にも似ています。

🔷作家性

アートの世界では作家の個性や世界観が価値を生みますが、

ポケモンカードでも「誰が描いたか」「どのシリーズか」が重要です。

特定のイラストレーター(例:さいとうなおき氏、5ban Graphicsなど)の人気は高く、

作風そのものがファン層を形成しています。

つまり、カードもアート作品と同じく、“作者ブランド”が価格に反映される世界なのです。

この3つの要素は、どちらの市場にも共通する「物語的価値」を形成しています。

そしてそれこそが、単なる投資とは違う“文化としての市場”を支える柱といえるでしょう。

4.アートとポケモンカードの違い ― 再販リスクと資産としての性格

ここまで、現代美術とポケモンカードの共通点を見てきましたが、

両者には明確な違いも存在します。

特に注目すべきは「再販の有無」と「保管コスト・流通性」の2点です。

🔶再販の有無

まず、美術作品の多くは一点物です。

同じ絵画や版画が新たに“再販”されることはほぼなく、

市場での価値は長期的に維持される傾向があります。

その一方で、ポケモンカードは人気カードほど再販や再録が行われる可能性があります。

需要があっても供給によって価格が変動しやすいというリスクを抱えています。

実際、過去に高騰したカードが、再録をきっかけに一気に価格を下げたケースもあります。

つまり、ポケモンカード市場では「どこまで希少性が保たれるか」が

長期的な価値を決める重要なポイントになります。

🔶保管コスト・流通性

アート作品は大きく、温度・湿度管理などの保管コストがかかります。

また、販売や輸送にも専門業者を必要とするなど、手間とコストが伴います。

それに対してポケモンカードは小さく、保管スペースも取らず、

ネット取引で個人同士が簡単に売買できるという流動性の高さがあります。

この違いは、投資やコレクションの目的にも影響します。

アートは「保有して飾る」文化が強いのに対し、

ポケモンカードは「集めて、相場を見ながら動かす」文化が中心です。

言い換えれば、アートが静的な資産であるのに対し、ポケモンカードは動的な資産としての性格が強いのです。

この2つの相違点は、市場の性質を決定づける大きな要素です。

ただし、再販リスクを超えても集めたいと思わせる「デザイン性」や「ストーリー性」があるカードは、アートと同じように長く愛される存在になっていくでしょう。

5.これからの市場と文化的価値

ここまで見てきたように、ポケモンカード市場はまだ投資的な側面を残しながらも、

少しずつ「文化的な価値」を伴う市場へと変わりつつあります。

かつての現代美術も、最初は投資目的の売買が中心でした。

しかし、長い時間をかけて「美的価値」や「歴史的意義」を帯びていきました。

この流れは、ポケモンカードにも少しずつ当てはまり始めています。

アートのように“背景を持つカード”が評価される時代へ

たとえば、アートと同じく「背景を持つカード」が評価される傾向が強まっています。

「見返り美人ピカチュウ」や「ゴッホピカチュウ」のように、

絵画的要素や文化的ストーリーを内包した作品は、短期的な価格変動に左右されにくいです。その為、“飾って楽しむカード”としての位置づけを獲得しています。

NFTやデジタル技術がもたらす新しい価値の形

さらに今後は、NFTやデジタル認証技術が発展することで、

アートとカードの距離がさらに縮まる可能性もあります。

真贋の証明や所有履歴の可視化が進めば、

カードもアート作品のように「唯一無二の資産」として扱われる時代が来るかもしれません。

思い出と文化が受け継がれる“新しいアート市場”へ

一方で、ポケモンカードの魅力はその親しみやすさにもあります。

高額カードだけでなく、子どもの頃に手にしたカードが

「思い出」として再評価される点は、美術品にはない温かみです。

そこに“文化としての継続性”があり、

アートが美術館で受け継がれていくように、

カードも次世代のコレクターたちへ受け継がれていくでしょう。

つまり、ポケモンカードの市場は、

経済と文化、投資と感情が交差する新しい形のアート市場といえます。

価格だけでなく、そこに込められたストーリーや思いを感じ取ることで、

より深くこの世界を楽しむことができるはずです。

6.価値を「手放さずに守る」という選択

本コラムで見てきたように、ポケモンカードはもはや単なるトレーディングカードではなく、

アートやコレクションの世界と交わる「文化的資産」としての一面を持ち始めています。

だからこそ、手放すのではなく、「守る」選択肢を考えてみても良いかもしれません。

カドヤ質店では、ポケモンカードをはじめとした高額コレクションを

売却せずに現金化できる「質預かり」に対応しています。

一時的に資金を確保しながら、思い入れのあるカードを手元に戻せる――

それが質屋ならではの仕組みです。

「今すぐ売るのは惜しい」「価値を手放したくない」という方は、

まずはLINE査定からお気軽にご相談ください。